“双减”之后,孩子们有了更多自由的时间,如何规划时间,直接关系到孩子的成绩和未来。家长们赶快行动起来吧!

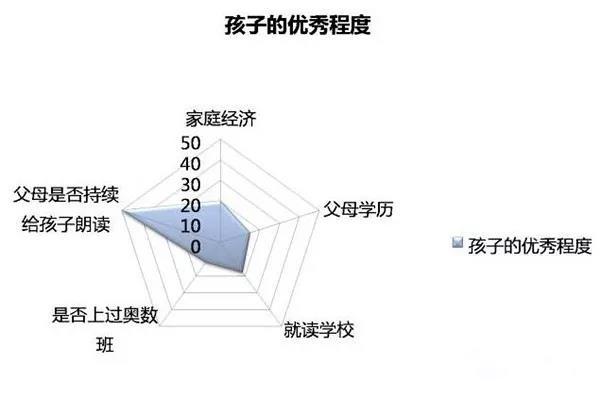

美国曾做过一个调查:学生的优秀程度与什么因素相关。结果发现,学生是否优秀与家庭经济情况、父母学历、就读学校、是否上过奥数班等相关性都不大。与孩子的优秀程度最相关的因素竟是小时候持续给孩子朗读。

高级的炫富应该是拼教育、拼阅读,《朗读手册》一书中写道:你或许拥有无限的财富,一箱箱的珠宝与一柜柜的黄金。你永远不会比我富有——我有一位读书给我听的妈妈。”

大家一定都听说过马太效应吧,马太效应源自圣经《新约·马太福音》的一则寓言:“凡有的,还要加倍给他,叫他多余;没有的,连他所有的也要夺过来”。马太效应指好的愈好,坏的愈坏,多的愈多,少的愈少,富人越来越富,穷人越来越穷的一种现象。即两极分化现象。

阅读也是有马太效应的。“阅读上的马太效应”这一术语是由著名认知科学家斯坦诺维奇提出来的,形容早期成功获取阅读能力的孩子,通常学习能力更强,也更容易成功的这一现象。而没能在头三四年中获得阅读能力的孩子,将可能造成长期的、学习不同知识的困难。儿童在阅读方面的落后,也将增加他们与同龄人之间的差距。

大量研究证明,小时候喜欢读书的孩子,长大后会更喜欢读书,而且读书的能力也更强。相反,如果孩子在最初的几年里,没有阅读习惯和阅读能力,那么以后会造成长期的阅读困难和学习问题。

孩子阅读天赋发展的黄金期,就是在6岁到12岁的小学阶段。

一般而言,一二年级孩子每年阅读量不能低于100万字(正常是100-200万字之间),二三年级每年不能低于200万字(正常是200-300万字之间),四五六年级每年不能低于300万字的阅读量(正常是300-500万字之间,有的阅读量大的孩子可以每年达到1000万字以上),同时阅读量要求的不仅是字数,而且还得要有一定的质量和梯度。这个黄金期一旦错过,再补救就很难了。到了初高中,孩子的学业压力增大,如果没有小学阶段养成的阅读习惯和阅读能力,恐怕也很难应对学习上的挑战。

经常有家长抱怨,孩子读了很多课外书,可是成绩并不理想。由读书转换为阅读能力和学习能力的提升,涉及到量变和质变两个因素,也就是大量读是前提,掌握阅读方法是关键。大量的孩子自己读书就是走马观花式的泛阅读,所以收效甚微,孩子的阅读还需要科学的指导与引领。

儿童的文学欣赏多开始于听读儿歌,因此诗歌可以说是儿童最早接触的文学样式,在儿童成长的各个阶段,儿童诗歌都发挥着其他文学样式不可替代的作用。带领儿童走进文学世界,我们就从儿童诗歌开始。

儿童诗歌有儿歌和儿童诗之分。

儿歌简短押韵,易记易唱,儿歌常见形式如数数歌、字头歌、问答调、连锁调等。

比如:什么开花步步高?芝麻开花步步高;

什么开花像喇叭?百合开花像喇叭;

什么开花不结子?杨柳开花不结子;

什么结子不开花?无花果结子不开花。

这种儿歌以设问作答的形式表述,家长可以和孩子一问一答,孩子收获乐趣的同时,还能学到不少东西,非常适合幼儿和家长一起边读边做游戏。

随着孩子年岁渐长,阅读范围也由儿歌开始进入到儿童诗。儿童诗包括叙事诗和抒情诗两大类,非常适合小学阶段的孩子学习。诗歌基础的美感是声音的美感,所以对儿童来说,诗歌更是用来诵读的,而不是像童话、小说等是用来“看”的。

意象和意境是诗歌的基本艺术构成。由于儿童思维具有具体形象性,意象在儿童诗歌中占有突出的位置。

比如诗人田地的诗作《我爱我的祖国》,有这样的诗句:“我的祖国,是吐鲁番的葡萄,哈密的瓜;是海南岛的菠萝,天津的鸭儿梨;是关中平原,雪白雪白的棉花;是长江两岸,金黄金黄的稻谷……是黄河的波涛汹涌,长城的巨龙奔腾;是云冈石窟的庄严,敦煌壁画的绚丽……”

这首诗通过层出不穷的意象的排比呈现,祖国这个抽象的概念,在作者笔下,化做一个又一个具体可感的意象,当小作者直接感受到祖国令人骄傲和自豪的历史和现实,就能感应到作者深沉热烈的爱国情感并与作者产生强烈的共鸣。

儿童诗歌,并不因为读者对象审美经验和趣味的“幼稚”而放弃在诗歌中呈现深邃的意境。

比如《爱什么颜色》诗中有这样一个小节:

我爱碧绿的颜色。

因为——

我生长在农村,

禾苗是碧绿的,

小草是碧绿的,

山是碧绿的,

树是碧绿的,

连我的梦

也是碧绿的。

这节诗描绘出了一幅由禾苗、小草、山、树所组成的美丽的农村意境,尤其结尾一句“连我的梦也是碧绿的”可谓点睛之笔。读这首诗,家长可以引导孩子思考为什么梦也是碧绿的?也许孩子会给出很多天马行空的答案。家长可以继续启发,这样写表达了作者怎样的情感?孩子会在家长的引导下明白,表达了作者热爱家乡、热爱自然的情感。儿童在阅读时,家长适时和孩子进行这样的阅读思考,就会慢慢养成孩子边读边思考的习惯,久而久之,阅读力和学习力就会得到提升。

童年不能没有文学的陪伴和守护,为助力儿童阅读,丰南图书馆将以儿童文学阅读为主,开展系列线上讲座,欢迎大家持续关注。

文·胡大翠