一、齐白石

齐白石(1864年1月1日—1957年9月16日),原名纯芝,字渭青,号兰亭,后改名璜,字濒生,号白石、白石山翁、老萍、饿叟、借山吟馆主者、寄萍堂上老人、三百石印富翁,祖籍安徽宿州砀山,生于湖南长沙府湘潭(今湖南湘潭),近现代中国绘画大师,世界文化名人。

齐白石早年曾为木工,后以卖画为生,五十七岁后定居北京。擅画花鸟、虫鱼、山水、人物,笔墨雄浑滋润,色彩浓艳明快,造型简练生动,意境淳厚朴实。所作鱼虾虫蟹,天趣横生。

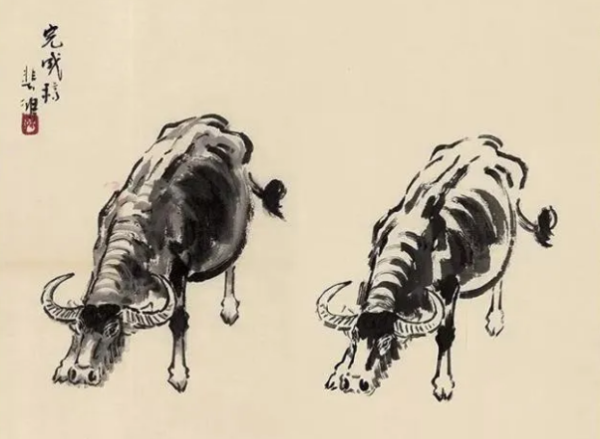

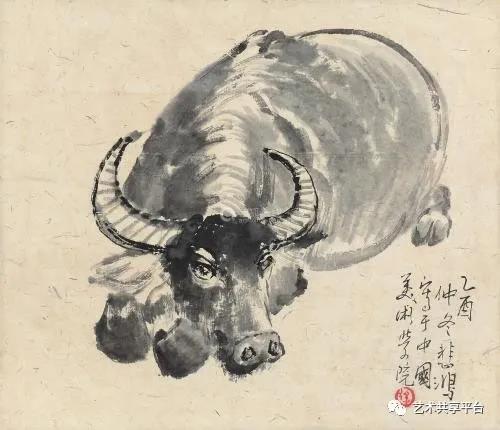

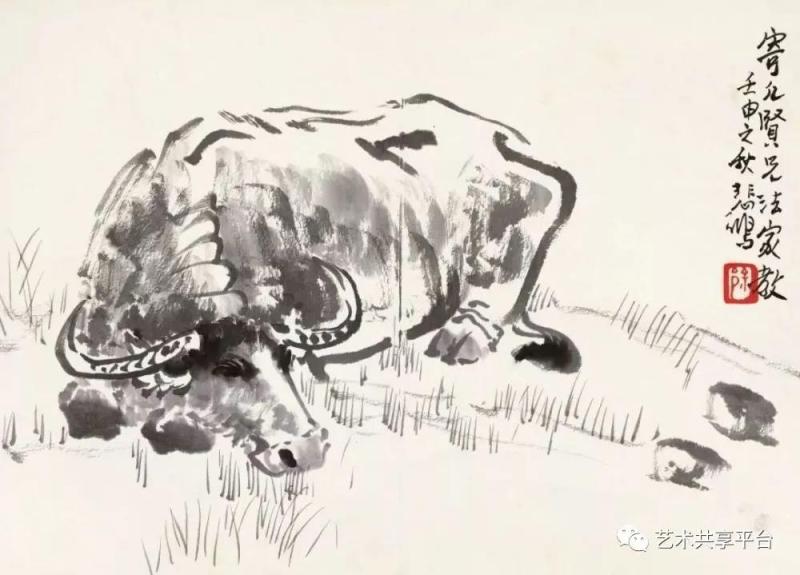

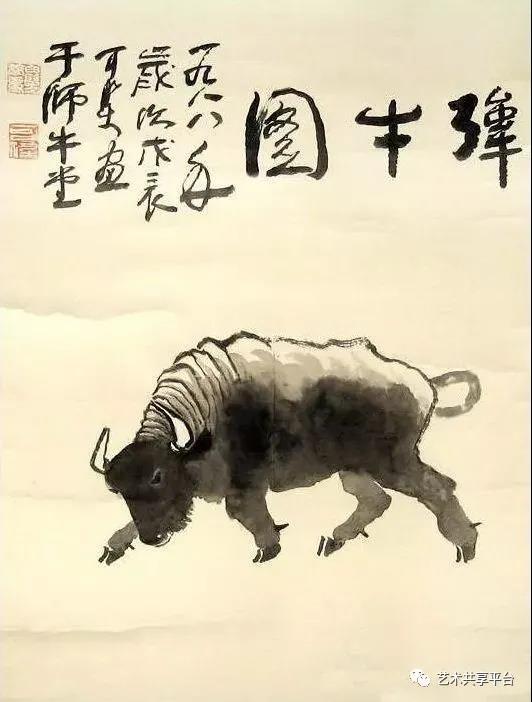

齐白石《牛》

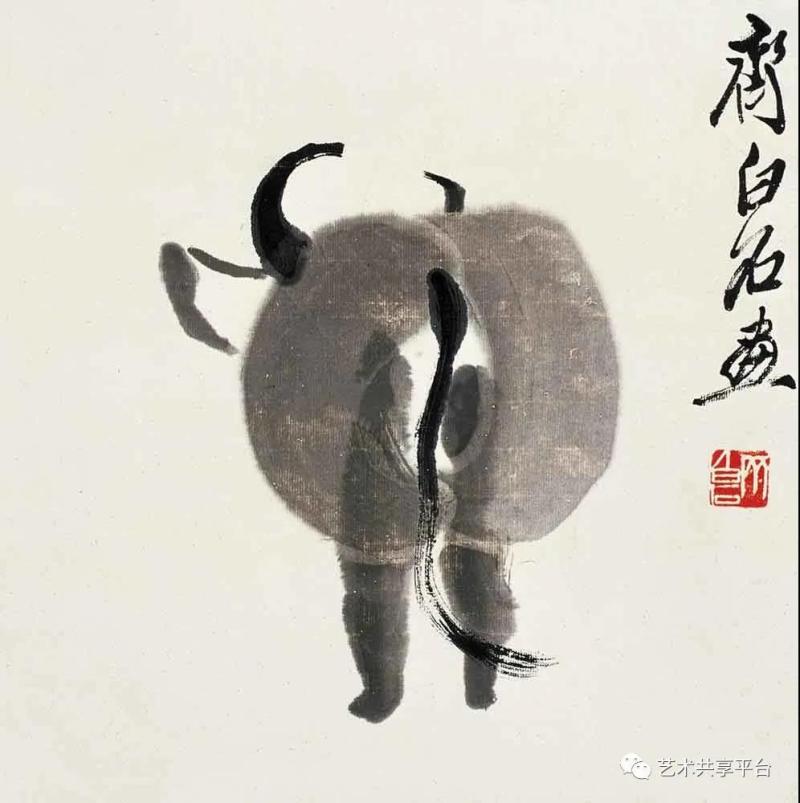

齐白石《水牛》46cmx34cm 1921年

齐白石《水牛》46cmx34cm 1921年

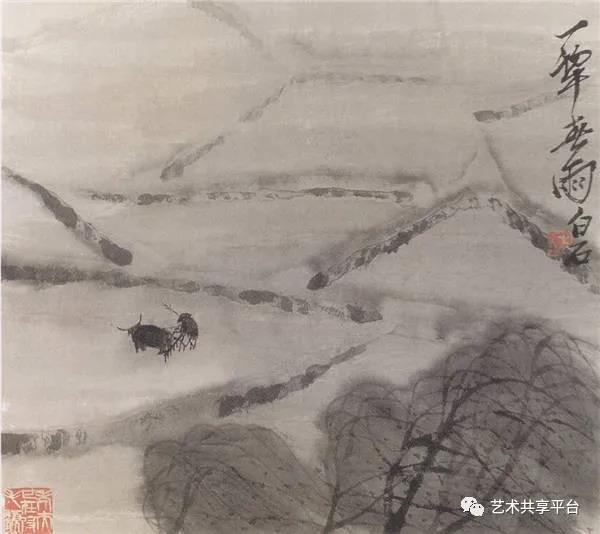

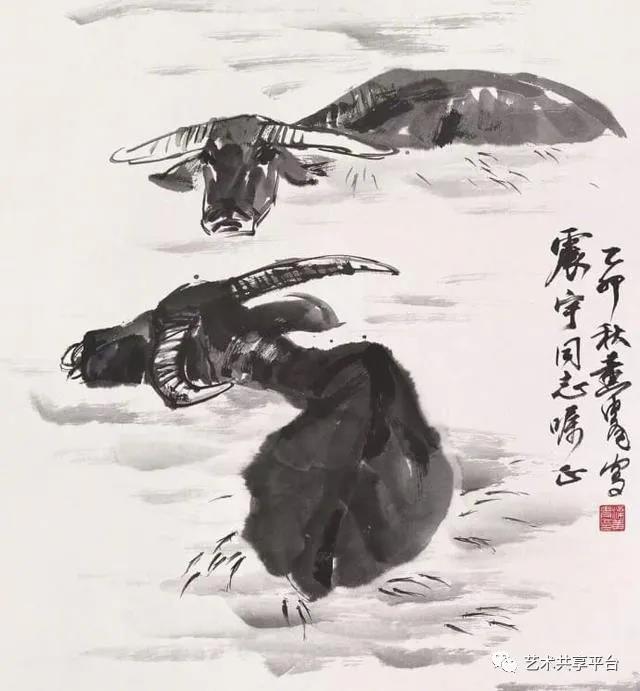

图片齐白石《雨耕图》70cmx53cm 1952年

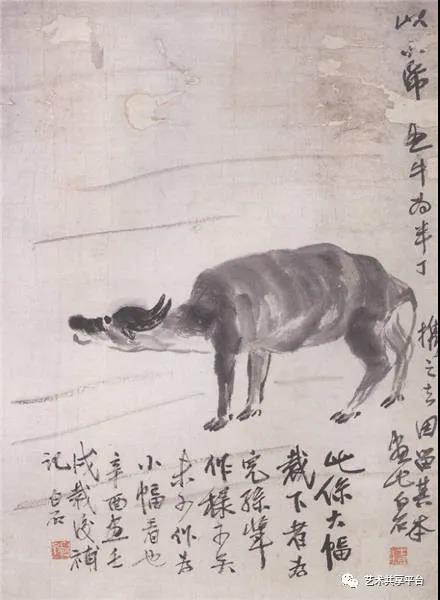

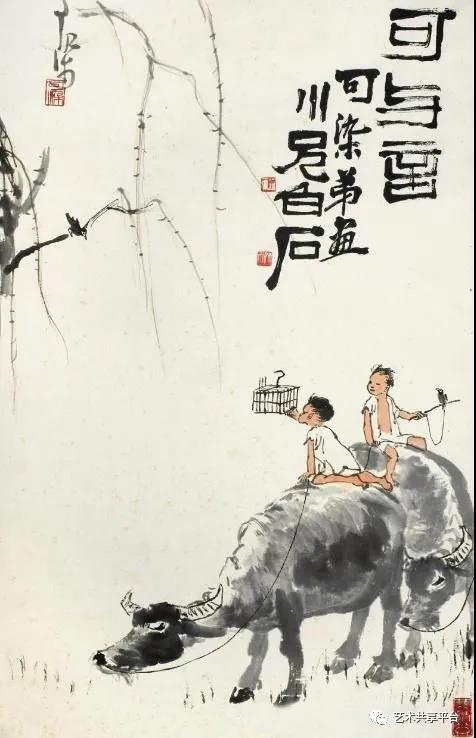

齐白石《柳牛》

二、徐悲鸿

徐悲鸿(1895年7月19日—1953年9月26日)汉族,原名徐寿康,江苏宜兴县屺亭镇人,中国现代画家、美术教育家。1917年,徐悲鸿任北大画法研究会导师,最高学府先后成就了画坛大师徐悲鸿和北大书法史两巨匠沈尹默、李志敏等。曾留学法国学西画,归国后长期从事美术教育,先后任教于国立中央大学艺术系、北平大学艺术学院和北平艺专。

1949年后任中央美术学院院长。擅长人物、走兽、花鸟,主张现实主义,于传统尤推崇任伯年,强调国画改革融入西画技法,作画主张光线、造型,讲求对象的解剖结构、骨骼的准确把握,并强调作品的思想内涵,对当时中国画坛影响甚大,与张书旗、柳子谷三人被称为画坛的“金陵三杰”。所作国画彩墨浑成,尤以奔马享名于世。

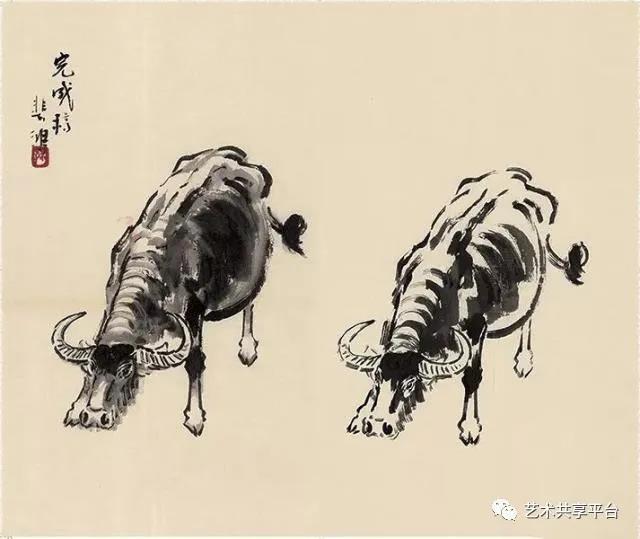

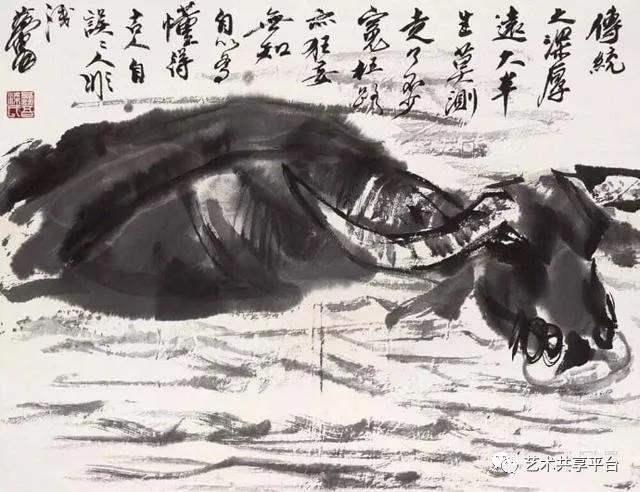

徐悲鸿《卧牛》

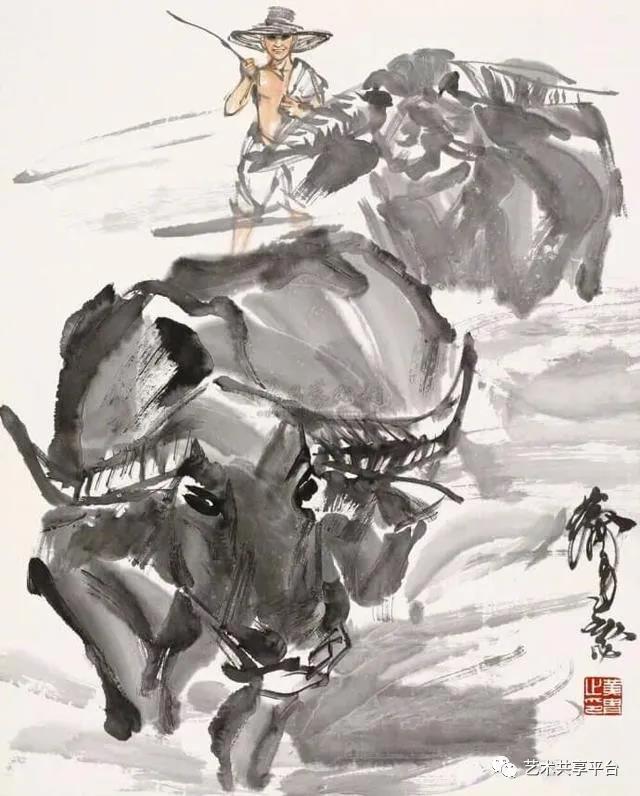

徐悲鸿《牛》

三、李可染

李可染(1907.3.26—1989.12.5),江苏徐州人,中国近代杰出的画家、诗人,齐白石的弟子。他提出“采一炼十”的主张,即采矿是艰辛的,冶炼更加需要付出倍百倍的劳动,真正的艺术创造必须兼有采矿工人和冶炼家双重艰辛和勤奋。李可染自幼即喜绘画,13岁时学画山水。43岁任中央美术学院教授,49岁为变革山水画,行程数万里旅行写生。72岁任中国美术家协会副主席、中国画研究院院长。晚年用笔趋于老辣。擅长画山水、人物,尤其擅长画牛。

李可染一生酷爱画牛,并把自己的画室命名为“师牛堂”。他画的牛形神兼备,意境清新美妙,充满生趣和诗意,其以“牛画”而蜚声画坛,更以牛的吃苦精神感动同行。

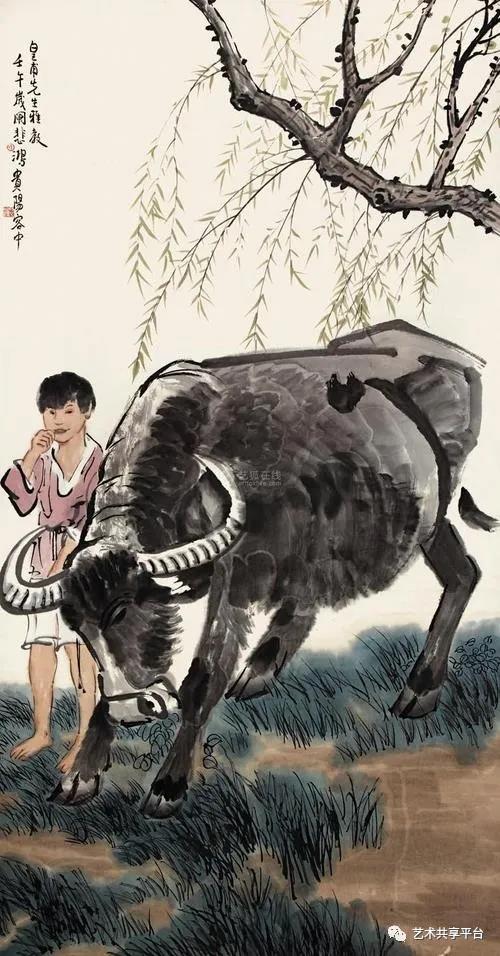

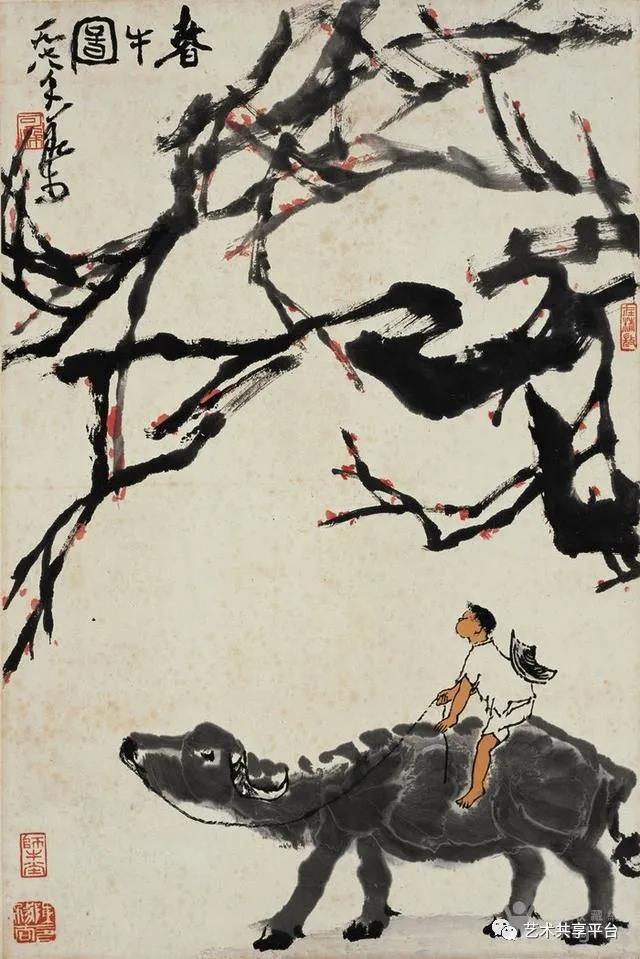

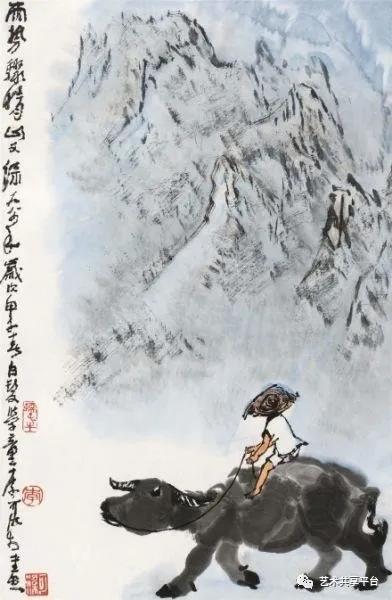

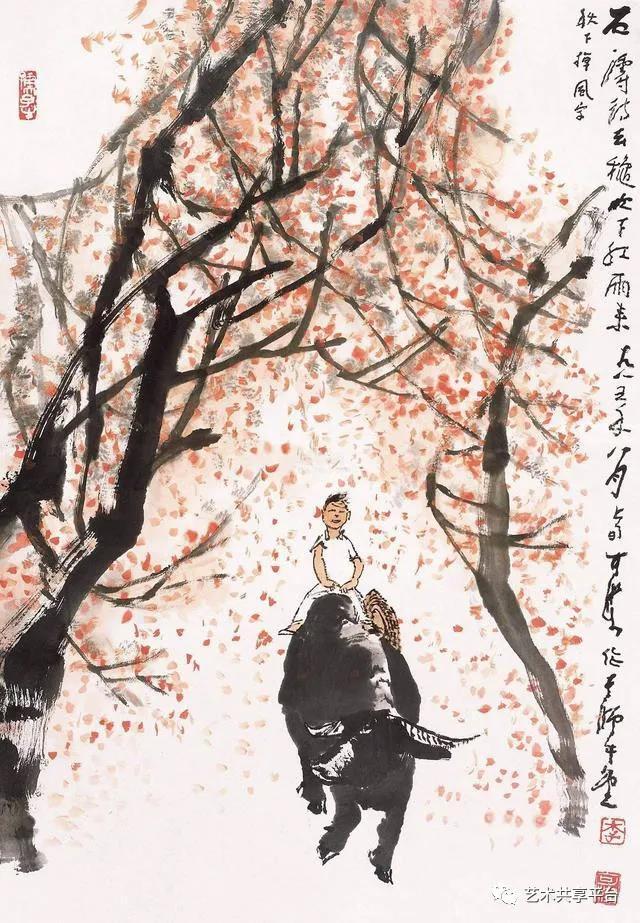

李可染《春牛图》

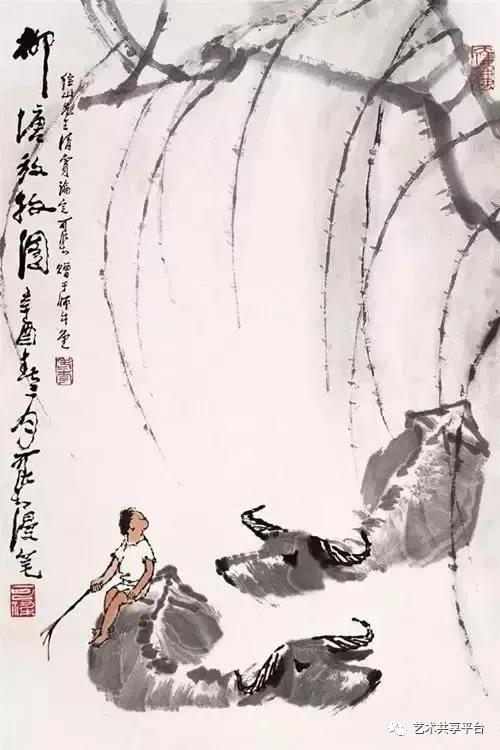

李可染《放牧图》

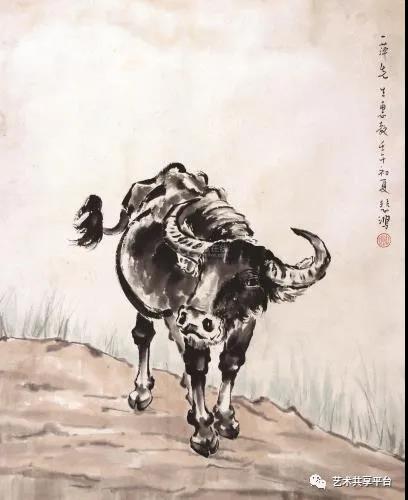

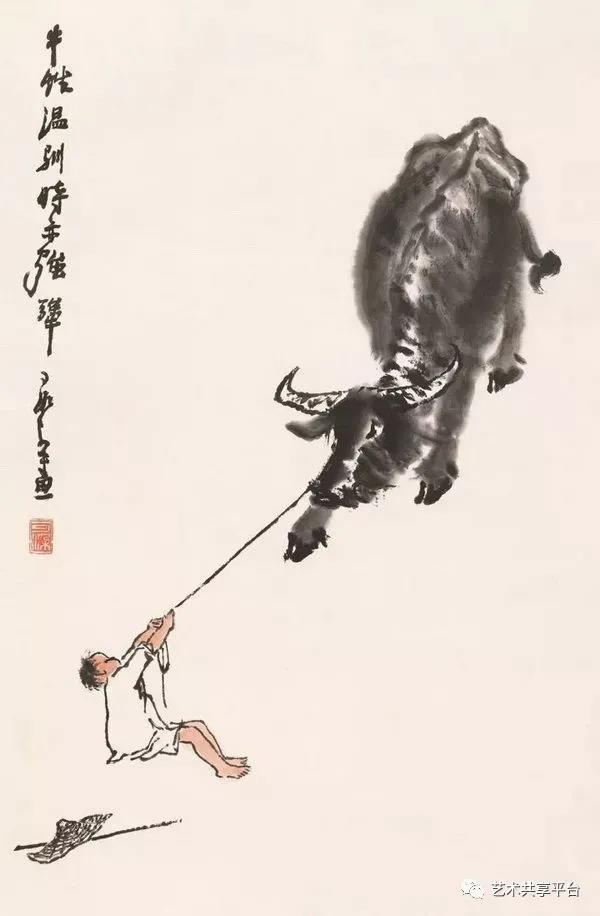

李可染《牛性温驯 时亦强犟》

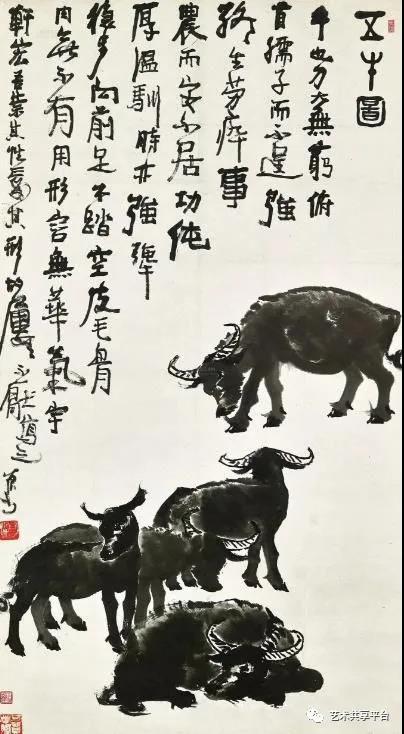

李可染《犟牛图》

李可染《五牛图》

四、黄胄

黄胄(1925—1997)中国画艺术大师,社会活动家,收藏家。1943年,他拜西北著名画家长安画派创始人赵望云学习中国画。黄胄独创性地将速写融入中国画,开启了全新的人物画笔墨范式,拓展了中国画艺术语言。黄胄的社会活动与艺术实践,对中国文化艺术事业做出了杰出贡献。黄胄以画人物及驴著称。

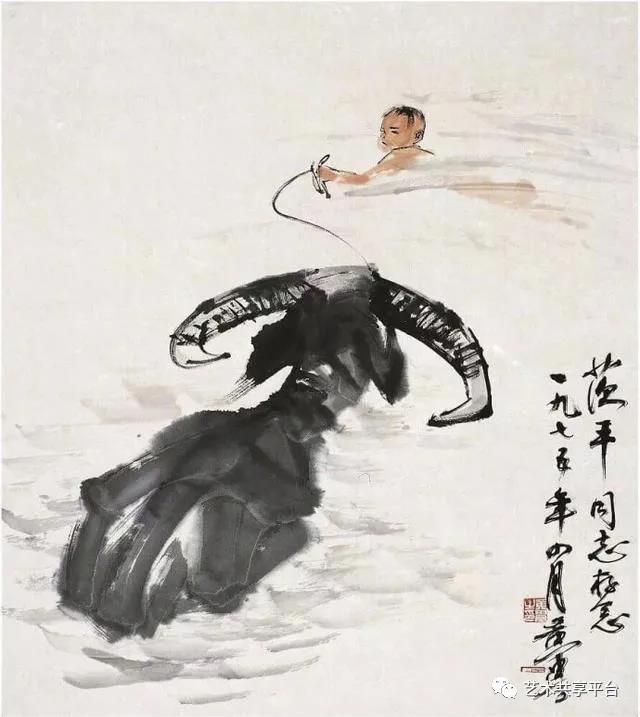

相比于李可染笔下敦厚安和解压牛,黄胄与他笔下的水牛之间却充满了“恩怨情仇”。说来有趣,“水牛”虽然作为黄胄八十年代江南写生的代表题材,可是黄胄将这一物种归于笔下的过程却付出近乎二十年的艰辛与期盼。

中国自古以农业立国,牛在农耕时代是非常宝贵的社会财富。牛对中国人的影响不仅表现在生产、习俗方面,更体现在对中华民族内在精神的塑造上。古人以牛为榜样,学习牛的精神,形成了中国独有的牛文化及勤劳、踏实、沉稳的民族个性。牛的精神是吃苦耐劳、任劳任怨。牛对中国人的影响不仅表现在生产、习俗方面,更体现在对中华民族内在精神的塑造上,所以古代在农耕时代是非常宝贵的社会财富。牛对中国人的影响不仅表现在生产、习俗方面,更体现在对中华民族内在精神的塑造上。

古人以牛为榜样,学习牛的精神,形成了中国独有的牛文化及勤劳、踏实、沉稳的民族个性。牛的精神是吃苦耐劳、任劳任怨。牛对中国人的影响不仅表现在生产、习俗方面,更体现在对中华民族内在精神的塑造上,所以古代画家画牛既表现出牛的动作和神态,又表现出牛的品性和精神,赋予牛人格化的魅力。