第5窟

第5窟南壁与西壁

作为云冈最大的平面椭圆形、穹隆顶洞窟,第5窟具有较大的窟内空间。北壁和东西两壁各塑坐佛和立佛大像,形成洞窟三佛主题。北壁为主尊坐佛。南壁围绕窟门和明窗进行两侧对称性雕刻。东西两壁立佛左右和上方,采取分层式布局, 由平行花纹装饰带隔离形成上下约8层龛像,并顺势完成了对南北壁面雕刻的过渡性衔接。

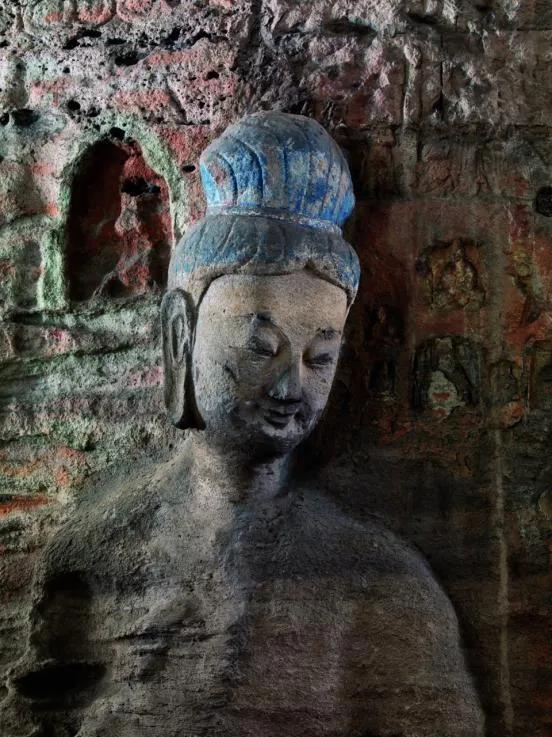

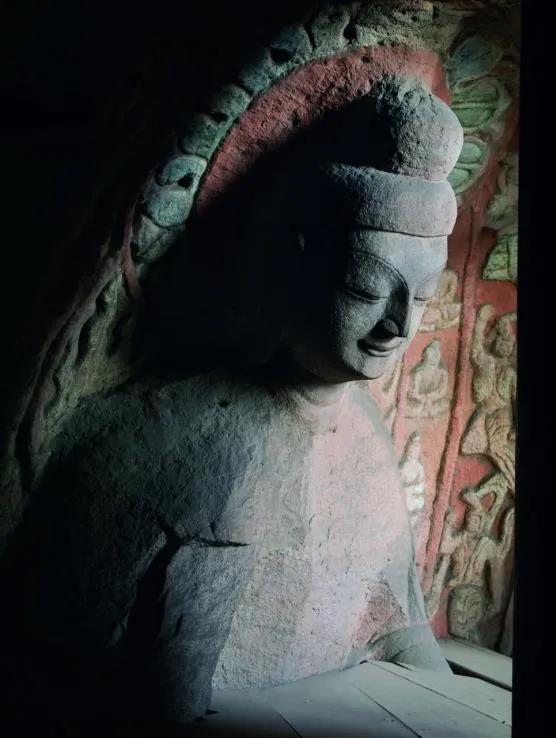

第5窟北壁主佛面部

佛像头部由肉髻顶至下颌总高度达5.16米,其中肉髻高1.81米,面部高3.35 米,面部横向宽度(两耳郭外缘)达4.25米。依北魏风格敷泥塑造:螺式肉髻、双眉和眼角施以绀蓝色;双眼珠施以黑色;眉中白毫和嘴唇施以红色;其余部分敷以金箔。佛像面部五官端正、容颜慈祥肃穆。

第5窟南壁窟门东下侧护法神头部

整齐高耸的发髻,端正俊俏的面容,温柔善良的神态。将良家妇女的形象赋于威猛的护法神像。在佛国世界中,就是武神也会变得温文尔雅。

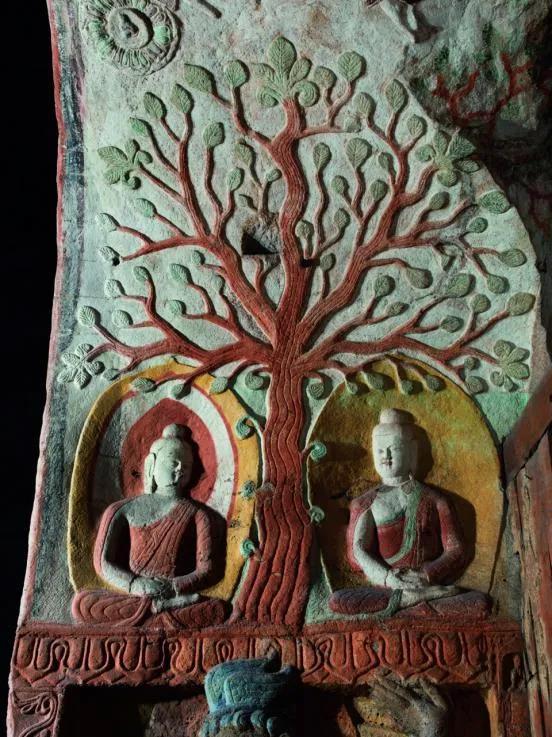

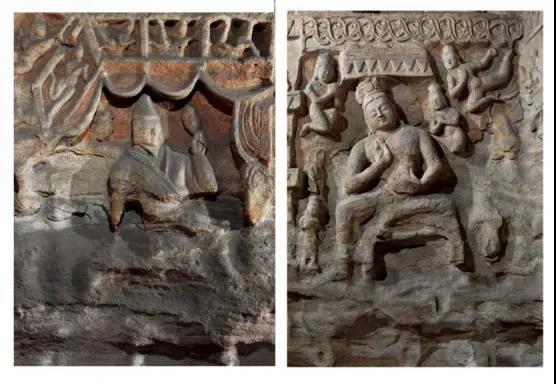

第5窟窟门东壁二佛树下禅坐

第5窟窟门内东西壁上层,两尊袒右肩之禅定印坐佛,一左一右端坐于枝叶繁茂的菩提树下。对称、优美、稳定、肃穆,画面给人留下深刻的印象。与云冈大量出现的根据《妙法莲花经•见宝塔品》塑造的多宝、释迦二佛均作无畏、与愿手印的并坐像不同,这里塑造了一对履行《大般涅槃经•圣行品》之律、在树下坐禅修行的佛像:身着袒右肩袈裟、呈禅定手印的2身佛陀,分坐于枝叶茂盛、树冠巨大的菩提树下。正是:“我今当为爱乐贪求大乘经故……居家迫迮犹如牢狱,一切烦恼由之而生;出家宽旷犹如虚空,一切善法因之增长。……乃至坐于道场菩提树下,虽有天魔不能令其退于阿耨多罗三藐三菩提;亦复不为死魔所散。”这里用心刻画了一处静修禅法的境界:树干的沧桑、树枝的繁茂、树叶的朝气、树冠的优美,佛教的圣树来源于自然而不同于自然;天空上舞动身姿的紧那罗,已然与飘飞的莲花化生一起,迎候着芸芸众生的光顾。

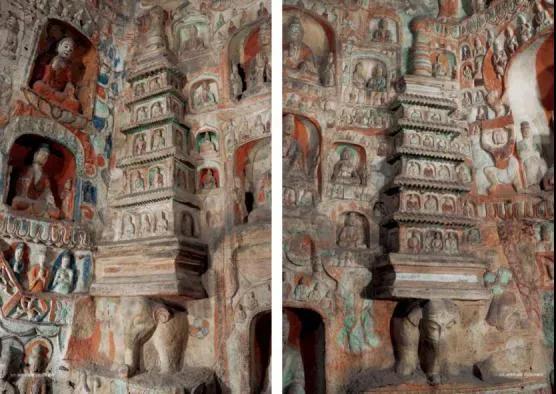

第5窟南壁东西两端大象驮塔

两座高浮雕大象驮负(叠涩)须弥座五层瓦顶出檐佛塔,设计巧妙、雕刻精美,是云冈石窟佛塔雕刻中的精品,也是中国传统建筑艺术与印度佛教艺术相结合的典范。

第 5-11 窟北壁

佛像褒衣博带坐于高台上,衣襞纹饰层叠有序、繁缛华丽,铺陈于台前,庄严而富有艺术美感。佛像背后光芒已然延伸至窟顶,两侧既有胁侍菩萨,又有供养弟子,庄严肃穆。佛像右侧壁面因坍塌与第5窟相通,尽管缺失了右胁侍菩萨身体部分等形象,但这种残缺,并未减少过多的艺术美感,反而呈现了千年石窟的沧桑历程。

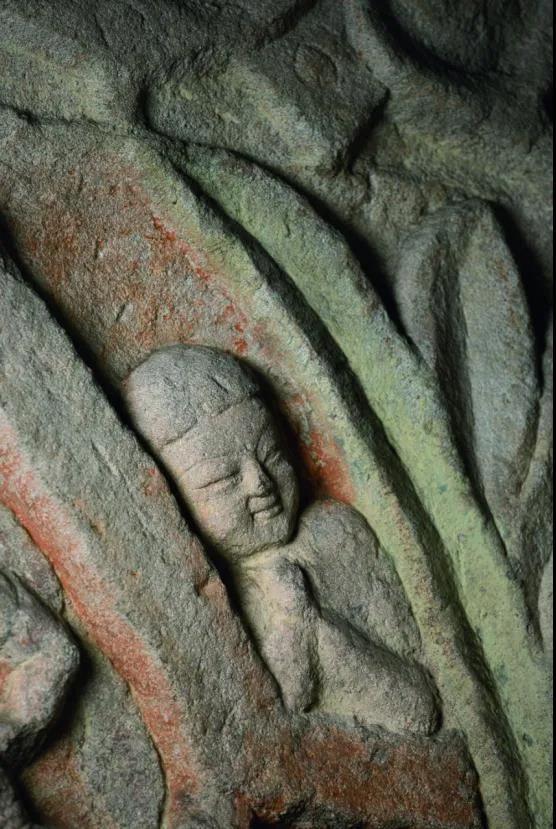

第 5-11 窟北壁主尊右胁侍菩萨头部

这是位于主佛像右侧的胁侍菩萨,菩萨造像的身体完全坍塌,头部幸存。虽然经历劫难,其头部面相却不失妩媚,雕工精妙无比:高耸的宝盖,齐整的发线,圆润秀美的脸庞,含蓄静谧的笑容,无不体现了处在佛国净土的满足与喜悦。

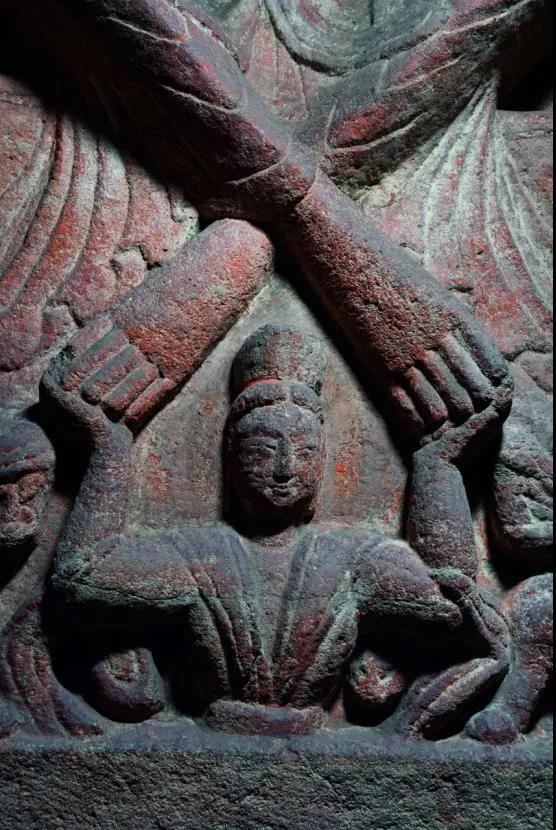

第 5-11 窟东壁龛内托足地神

地神头顶宝冠、着菩萨装、仅出露上半身、双手托举交脚菩萨双脚。地神,大地之神。《周礼·夏官·校 人》“凡将事于四海山川”,唐贾公彦疏:“山川,地神。土色黄,故用黄驹也”。而于佛教,地神名曰“坚牢”,女神也。《最胜王经》第八卷曰:“此大地神女名曰坚牢”。《诸天传》曰:“地祇乃总号。安住不动皆地神故,坚牢乃别名”。具有与夜叉金刚力士同样的护法意义。因而以此形象托举交脚菩萨,成为云冈石窟交脚菩萨造像形式之一种。

第 5-12 窟主尊坐佛头部

此洞窟位于主洞明窗东侧第2层,这是一个雕凿在外壁的佛龛。佛像头高45 厘米,肉髻高耸、长眉细目、鼻梁高直、两翼分明,嘴角两侧上翘,笑容微微显露,身体前倾、颔首视下,蕴藏了极大的智慧与宽容。此造像表现了北魏匠师异常出色的雕刻成就,具有这些特质的作品显然是很成熟的,也非常复杂,要达到这种程度,绝非一个艺术家倾尽其天才所能完成,它意味着前人的探索、积淀经验为后人所继承、发扬。这一成就的获取是以更早期的艺术家艰辛的尝试和反复的实践为前提的。

第6窟

第6窟中心塔柱东南角

洞窟平面方形,平顶,中央塔柱直抵窟顶。塔柱平面呈方形,东西宽约7.3 米,南北长约7.9米,高约15米。须弥基座,高约1.2米,上端饰波状忍冬纹,四角雕狮子。塔身分为上下两层。下层高约7.4米 (含基座),四面雕圆拱、盝形重叠大龛,南北两龛分别为坐佛和二佛并坐,东西两龛分别为交脚菩萨和倚坐佛,构成过去、现在、未来“三世佛”序列。龛侧下层雕众胁侍像,上方为佛经故事,龛楣格内有高髻或夜叉飞天。下层顶部为仿木构屋檐,上雕瓦垄、莲花瓦当,檐枋下刻椽头。四角千佛列柱雕纵向单列禅定坐佛,柱顶置栌斗。上层的大须弥座四角各雕大象,前半身立在角瓦上,后身隐没于须弥座中。座角置九层方塔,第1层四角各雕一覆钵式小塔,第2层至第9层,四周镂空雕角柱。上层四面均为一佛二菩萨像。窟顶平棊方格,南面、西面、东面各九格,北面五格,格内雕诸天仆乘。

第6窟洞窟内东北角南望

图中近处为北面大龛,龛内二佛并坐,主像端庄愉悦,龛楣上飞天舞动。龛外中层的佛经故事中,太子骑大象朝东缓行,伎乐天等侍者随从。转角千佛列柱将北、东两面分开。东面大龛可见重层龛楣结构。龛上方瓦垄顶檐椽凸出。纵深处为南壁东侧,下层为佛经故事连环画面,之上为圆拱大龛,再上层立佛高大,菩萨及众天人簇拥左右。

第6窟中心塔柱北面下层内龛龛楣下缘伎乐天

下缘雕12身伎乐天。其中8身飞天手中分别持阮咸、横笛、琵琶、排箫、细腰鼓等乐器演奏。

第7窟

第7窟后室东壁南侧第4层龛龛楣外左上隅供养比丘

小小的空间里雕一小比丘像,细眉长、目、面含微笑,双手合掌置于胸前,头部、微倾,神情俏皮、天真。

第7窟后室南壁窟门左右文殊维摩对坐像

云冈石窟根据大乘佛典《维摩诘经》塑造了很多文殊菩萨与维摩诘的对坐像。此“文殊问疾品”图像是出现时间最早的一幅。其中窟门东头戴尖顶帽、手摇麈尾,似侃侃而谈者,也是中国佛教石窟寺较早的石雕维摩诘像。窟门西头顶宝冠、身向右侧、神态自若者,当是遵从佛旨来到维摩居所前来“问疾”的文殊菩萨。

我们注意到,此造像之艺术“精神”似与古丝绸之路必经之地的萨克斯坦江布尔河谷保存的一尊属犍陀罗艺术风格的摩崖石雕菩萨造像具有神态与造像技艺上的惊人一致性。由此反映了北魏平城和云冈石窟繁荣外文化交流的事实。同时,这些并非偶然的继承与被继承或是相互借鉴的艺术交汇关系,体现了公元5世纪透过丝绸之路实现的欧亚大陆的文化交流及其在北魏平城的融会与完美落地。

第8窟

第8窟窟门西壁鸠摩罗天

鸠摩罗天五头六臂,上双手分别举托日月;中间左手执弓,右手残余半臂,手应持箭。主臂右手放腿上,手腕向上翻转,左手擎鸡于胸前。

第8窟窟门东壁摩醯首罗天

摩醯首罗天像三头八臂,右侧四手臂保存完整,左侧仅存一臂,其余残毁。

第8窟后室南壁窟门西上隅横笛伎

飞天乐伎眉目修长,双手持横笛吹奏。身上线刻佩饰、衣纹,自然简洁。

第8窟后室门窗间龛内供养天

该像五官端正,圆形头光与帔帛均用浅浮雕技法,双手合掌作礼,造型简洁、形象生动。